59. 電氣設備接地

作者:佚名--------文章來源: 網站- 1. 使用範圍:

所有之高、低壓電氣設備皆應施行設備接地。

2. 名詞解釋:

(1) 被接地線(Grounded Conductor):

接地之配電系統或電氣設備電路被接地之導線。

(2) 接地線(Grounding Conductor):'

用以連接系統或設備被接地線至接地極之導線。

(3) 設備接地線(Equipment Grounding Conductor):

用以連接設備之非帶電金屬部份與系統被接地線或電極接地導線之導線。

(4) 電極接地導線(Grounding Electrode Conductor):

用以連接接地極與設備接地線或被接地線之導線。

(5) 接地極(Grounding Electrode):

埋於地下以維持被接地線電位等於大地電位之金屬物體。

(6) 接地匯流排(Ground Bus):

連接於各個接地極以維持均勻電位分佈之保護性接地網路。

3. 型式種類、目的:

(1) 設備接地係指將高低壓電氣設備之非帶電金屬部份接地。此非帶電金屬部份包括:金屬導線管、金屬線槽、電纜之金屬裝甲、出線匣、電動機框架、變壓器外殼(乾式變壓器除外)、斷路器之裝甲保護箱、電動機操作器等金屬外箱及各種電氣設備之金屬外箱。

(2) 設備接地的主要目地有三:

A. 防止電擊:當電氣設備因絕緣設備劣化、損壞引起漏電或因感應現象導致其非帶電金屬部份之電位升高或電荷積聚時,提供一低阻抗迴路並疏導感應電荷至大地,使非帶電金屬部份之電位接近大地電位,以降低人員感電危險。

B. 防止火災及爆炸:提供足夠載流能力,使故障迴路不致因高阻抗漏電產生火花引起火災或爆炸,此載流能力須在過電流保護設備容許之範圍內。

C. 啟動保護設備:提供一低阻抗迴路使流過之故障電流足以啟動過電流保護設備或漏電斷路器。

(3) 此外另有針對雷擊、靜電、電磁遮蔽、雜訊、干擾等問題之接地問題,並非本文討論範圍。

4. 使用場所、行業、職種:

(1) 由於幾乎所有的地方都會使用到電氣設備,因此幾乎所有的人都會接觸到電氣設備接地的問題,就專業行業而言,電力公司、配電與配線系統設計施工、及電氣設備製造、安裝、維護管理等從業人員皆應具有電氣設備接地之專業知識。

(2) 一般而言,會影響電氣設備接地實施方法之作業環境區分方式可以分為高壓與低壓系統、接地與不接地系統、系統環境潮濕與否、及接地電阻大小等。

危害:

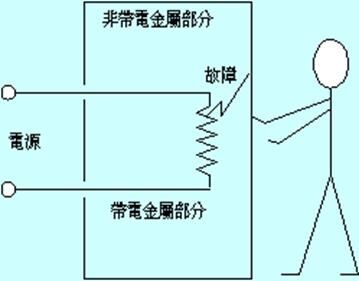

1. 電氣設備之金屬元件可分為帶電金屬部份及非帶電金屬部份,因此發生感電之原因可分為接觸帶電導體之直接接觸事故及接觸因漏電而帶電之非帶電金屬部份之間接接觸事故,分別如圖1及圖2所示。其中直接接觸事故無法以接地方式預防,而必須依靠作業環境及個人之絕緣設備,並輔以高速高感度漏電斷路器以減低感電危險。

2. 間接接觸事故主要是因帶電金屬部份及非帶電金屬部份間之絕緣體發生劣化或損壞導致漏電,使原先之非帶電金屬部份帶電所造成。由於人員對非帶電金屬之警覺性較低,如果已發生漏電而未及時加以排除,造成人員感電事故的機率相當高。

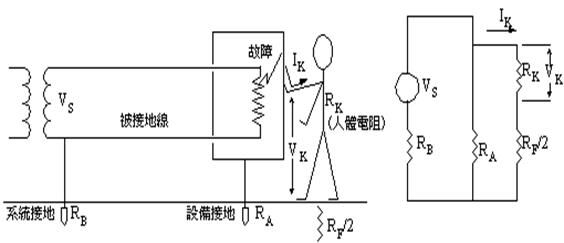

3. 除接觸帶電金屬部份及已漏電之非帶電金屬部份外,當設備電壓或故障電流很大時,在不同點間可能會存在足以致命之電壓差。圖3表示設備接地時兩腳間之「步間電壓」(Step Voltage) 及其等效電路,如果沒有良好之設備接地,且雙腳沒有穿著絕緣良好之鞋子,感電事故即可能發生,此種事故亦屬間接接觸事故的一種。

4. 如果沒有良好之設備接地,因故障迴路阻抗較大,使故障電流過小而無法及時啟動過電流保護裝置而使設備受損,在故障迴路中的高阻抗點可能會發生火花而導致火災或爆炸。

圖1 直接接觸事故

圖2 間接接觸事故

圖3 設備接地時之步間電壓

圖4 保護接地原理圖

- 使用:

間接接觸感電事故的防止對策包括設備接地、使用漏電斷路器、及雙重絕緣,漏電斷路器仍須配合設備接地以提升其保護能力。現將電氣設備分成低壓與高壓設備兩大類,分別說明常見之接地保護方法。

1. 低壓電氣設備之接地保護方式

(1) 保護接地法(Protective Earthing):

A. 如圖4所示,設備單獨施行接地將非帶電金屬部份以設備接地線與接地極連接。圖4中RA為設備接地電阻,RB為系統接地電阻,RK為人體電阻,RF/2為兩腳

站立於地面上之接地電阻。由圖中可知當設備未實施接地時,且RB之值遠小於RK及RF/2時,人體接觸電壓VK約等於VS*[RK/(RK+ RF/2)],則流過人體之電流

IK可近似為IK ( VS /(RK+ RF/2)

B. 當雙腳沒有良好絕緣時(即RF/2較小時),流過人體之電流IK很容易就超過人體所能承受之範圍。實施設備接地後,假設RB及RA遠小於RK + RF/2,則人體接

觸電壓VK約為 VS*[RA/(RA+RB)]*[RK/(RK+RF/2)],而流過人體之電流IK可近似為IK ( [VS/(RK + RF/2)]*[RA/(RA+ RB)]=IK*[RA/(RA+ RB)]

C. 由上式可知設備接地可有效降低流過人體之感電電流。當系統接地及設備接地電阻皆為50(時,人體接觸電壓VK ( 0.5*VS*[RK/(RK+RF/2)]。但如系統接地

電阻為10(,而設備接地電阻為50(時,人體接觸電壓VK ( 0.833 VS*[RK/(RK+RF/2)]。由此可知,當設備接地電阻較系統接地電阻大很多時,接地效果會較

差。

D. 使用保護接地法主要缺點為故障迴路電阻較高,當設備漏電時故障電流較小,通常無法啟動過電流裝置,而無法清除接地故障,須裝置漏電斷路器才能偵測

出故障現象。此外當設備接地電阻較高時,人體接觸電壓亦會較大,對於觸電者造成之傷害亦較嚴重。因此使用此法時應盡量降低接地電阻,且最好搭配漏電

斷路器以確保人員安全。

(2) 多重保護接地法(Protective Multiple Earthing, PME):

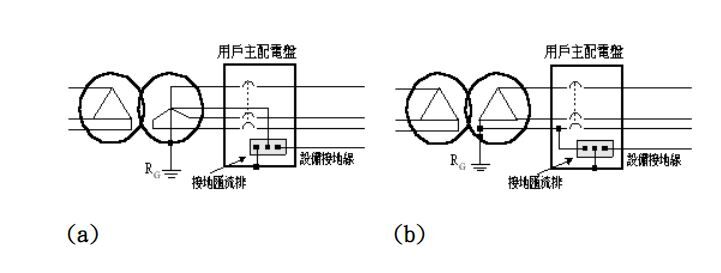

A. 此法又稱設備與系統共同接地,係指設備接地與內線系統接地共用接地線或接地極,目的在於避免當圖5中之PE或PEN線斷線時,設備外殼處在無接地狀

態。圖5(a)為設備以內線系統被接地線(中性線)當接地線,而圖5(b)中另外再拉一條專線供設備接地用,但與中性線共用一接地極。國際電氣技術委員會(IEC)

將圖5(a)稱為TN-C系統,而圖5(b) 稱為TN-S系統。當中性線有流過負載電流時,其在中性線上形成的壓降會加在TN-C系統上之設備接地點。此外由於中性

線平時即含有電流,欲以漏電斷路器保護整條幹線時,因較難分辨出故障電流與負載中性線電流,在應用上有無法偵測出高阻抗接地的困擾。

(圖5 設備與系統共同接地 (a) 設備以中性線當接地線

圖5 設備與系統共同接地 (b) 單獨設置設備接地線

圖6 單相三線供電時之多重保護接地接線

圖7 高壓用戶低壓設備之多重保護接地接線

圖8 接地匯流排之接線情形

-

B.

圖6為電力公司以單相三線供電時之多重保護接地接線,用戶須實施內線系統接地,桿上變壓器所拉出之中性線與設備接地線以一匯流排在用戶配電盤內連接,該匯流排可直接固定於配電盤外殼上。使用本法時最好將建築物樓板面之鋼筋與用戶配電盤接地匯流排連接,以避免高壓配電線路接地時,故障電流流經內線系統接地造成接地匯流排對地電壓上升,影響人員安全。

C. 圖7為高壓用戶自備配電變壓器時,低壓設備施行多重保護接地之接線,其中圖7(a)表示配電變壓器二次側為Y接時,自中性點拉一條設備接地線接至配電盤之接地匯流排。如果本來就有中性線,亦可直接將接地匯流排與中性線連接即可,圖8為接地匯流排之接線情形。圖7(b)表示配電變壓器二次側為(接時,將接地匯流排與被接地線連接,以被接地線作為接地線。使用圖7的方法時,如配電變壓器至配電盤間之線路並無斷線之虞,則配電盤之接地匯流排可不用施行內線接地。使用圖7之方法時,有數點事項必需注意:

(1)盡量降低RG之大小,以降低線路接地故障時之接地匯流排對地電壓,(2)如無法降低線路接地故障時之接地匯流排對地電壓至安全範圍,應在地面下埋設

接地柵網,再將配電盤之接地匯流排與接地柵網連接,降低接地匯流排與地面間之電位差,(3)用戶廠區內如有高壓配電系統,則應在高壓配電系統裝置

接地電驛,以便發生接地故障時能迅速切離故障區域。

D. 使用設備與系統共同接地有數點優點:(1)漏電發生時故障電流較大,較易啟動保護設備,(2)各接地極接成並聯,接地電阻較低,(3)如有一接地極失去作用

時,仍可由其它接地極接地,(4)減少接地極總數,節省成本。使用設備與系統共同接地的主要缺點為,配電盤接地匯流排對地電壓易受高低壓線路接地故障之影響。此外當一台設備發生漏電時,因故障電流較大,接在同一接地線上之設備外殼電壓亦會上升,如果保護設備無法立刻排除故障,亦會造成危害。前段所述之三點注意事項即是為降低這些缺點之危害。

(3) 漏電斷路器保護(Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB):

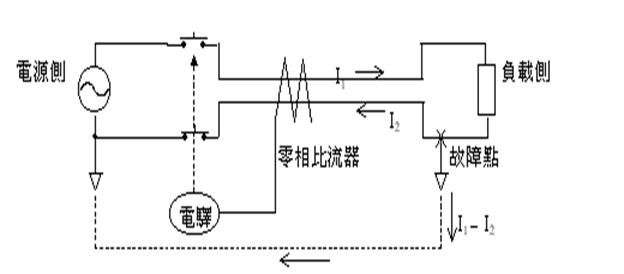

A. 由於漏電斷路器已成為漏電保護的重要設備,且漏電斷路器的安裝會影響設備接地電阻的要求,因此有必要在此作一簡略之介紹。漏電斷路器之工作

原理如圖9所示,當系統未發生故障時,通過零相比流器之電流為零,電驛不會動作。當人體接觸帶電導體或接地故障發生時,通過零相比流器之導線電

流和不為零,電驛動作切離電源。表1為『屋內線路裝置規則』對漏電斷路器之分類。如以防止觸電為目的,應使用高速高感度型式,但如設備有良好之

接地,亦可使用高速中感度型式。

圖9 漏電斷路器動作原理

表1 漏電斷路器種類

圖10 用戶自備變壓器外殼接地之情形

- 2. 高壓電氣設備之接地保護方式:

高壓設備對於接地之要求依照其供電系統為非接地、電阻接地、直接接地而有所不同,現將其分述如下。

(1) 非接地系統(Ungrounded System):

當供電系統為非接地系統時,單相對地故障電流為充電電流,因充電電流不大,設備之接地電阻依照『屋內線路裝置規則』所規定之25(以下即可,圖10為用戶自備變壓器外殼接地之情形。由於接地電阻並非很低,接地方式可使用埋設接地極方式。

(2) 電阻接地系統(Resistance Grounded System):

通常將設備接地與系統之電阻接地使用同一接地電極,且在負載中心亦應再設輔助接地電極,輔助接地電極之接地電阻依照『屋內線路裝置規則』所規定之25(以下即可,接地方式可使用埋設接地極方式。高壓設備接地線與輔助接地電極透過接地匯流排連接在一起,再由接地匯流排拉線至系統之電阻接地電極。

(3) 直接接地系統(Solidly Grounded System):

由於接地故障時,會有很大的故障電流,因此要利用埋設接地極方式壓抑設備外殼電壓並不容易,應使用接地柵網設計,以維護運轉人員之安全。以接地柵網方式,即使綜合接地電阻並不低,但如設計完善,在網柵之內的電位梯度卻可保持在安全範圍內,網格越多電位梯度越低。

3. 一般而言,用戶之設備接地通常會連接至配電盤中之接地匯流排,接地匯流排再與接地電極連接,當然亦有直接將設備外殼與接地電極連接。接地線之外皮應使用綠色,其它線路 不可使用綠色。首先討論設備連接至接地匯流排這一部份,分為配線相關器材設備及負載設備的接地兩種。配線相關器材設備的接地很容易,首先各設備間需緊密的結合在一起, 當設備間有絕緣物時或為安全的通過故障電流,需使用跳接線加以連接,此跳接線是否有絕緣外皮皆可,但如有絕緣外皮,應使用綠色,跳接線與設備之連接一般使用螺絲鎖緊即可。各種設備間之接合配件,例如螺絲圈、螺絲帽墊圈、套件、接頭、接合器等,皆必需確實連接,因為只要設備間有一連接處發生鬆動,造成接地不良甚或沒有接地,則當漏電發生時即可能造成人員傷害。配線相關器材設備之接地亦需與配電盤接地匯流排連接。

4. 負載設備可分為固定式設備及移動式設備兩種,如是固定式設備,只需將設備之金屬外殼或底盤上所附之接地接點與配電盤中之接地匯流排連接即可。如果是移動式設備亦可以固定式設備接地方式,但會較為麻煩。通常移動式設備之插頭引線含有三條電線,其中第三條線(綠色線)與設備外殼連接,而插頭與設備外殼連接的那一極長度通常較突出,可以先觸及插座,亦即在接通電路之前先將設備外殼接地。當然插座亦須為三孔式,且接地孔須確實與接地匯流排連接才會達到接地之目的。由於國內有許多的三孔式插座並沒有確實接地,使用時必需特別小心。

5. 接地匯流排至接地電極之接線非常重要,因這是維持接地匯流排電位的依據,由於接地電極的種類包含棒狀電極(接地棒)、板狀電極(接地板)、線狀電極、接地網、建築鋼筋鐵骨, 且接地線與接地電極的連接處又常埋於地下,容易腐蝕生鏽,因此接地線與接地電極的連接必需非常可靠。由於施工方便且較不佔空間,目前最常用的接地電極為接地棒,市售接地棒通常有引出端子可以利用,因此連接施工並不困難,其它之電極通常使用銲接或銅鋁熱劑熔接(火泥熔接)。所謂銅鋁熱劑熔接是利用一般稱為熔接粉(Weld Powder)的鋁粉與氧化銅粉,令其發生化學反應並產生高溫,與待接合之導體在鑄模內一起熔融完成熔接。

6. 金屬自來水管有時會被用來當接地極使用,省下材料與施工費用,但如發生洩漏電流時,有可能對自來水管之使用者產生感電,如時常有洩漏電流還會造成水管之電蝕。要特別注意使用PVC材質水管,根本無接地功能,即使為金屬水管,亦可能因防鏽處理而減低其導電能力。接地線與金屬水管之連接可使用銲接方式,如銲接不便,可使用特製之接地夾子,當水管因水表或其它原因而產生電氣不連續時,可使用跳接線加以連接。

7. 由於接地電阻值與接地電極之覆土深度、電極長度、電極半徑、以及土壤電阻係數有關,在土壤電阻係數較差時,可以使用導電水泥或接地電阻遞減劑。導電水泥並無公害問題,可單獨使用或與混凝土合用,在進行建築物基礎底部工事時就可使用,其強度與混凝土相似,而電極被其包圍時不用與土壤接觸,可避免惱人的腐蝕作用。使用接地電阻遞減劑時需考慮公害問題。另外一個較常用來降低接地電阻的方法為在接地電極周圍灑鹽水,灑鹽水亦無公害問題,但較不持久,需定期補充水份及鹽份。當有較大之故障電流發生後,電極周圍土壤產生高溫,可能會將水份排除,導致接地電阻增加,需補充接地電極周圍之水份。

8. 使用單根接地極無法達到所要求之接地電阻值時,通常會多打入數根,再將其併聯連接。然而密集的接地極連接對接地電阻的改善並不大,接地極與接地極間之距離至少應為兩接地極埋入深度之和。由於一定面積內和一定的接地電極深度所能得到的接地電阻有一定限度,達到限度後再增加接地極並無任何意義,只有透過增加埋設深度及對土壤作適度處理,方能進一步減少接地電阻。接地電極埋設的深度愈淺,大地表面的電位梯度愈大,危險性亦愈高。為避免發生危險,高壓設備之接地線應自地下0.6公尺起至地面1.8公尺處應以絕緣管或絕緣板掩敝。同時接地極如靠近金屬物體設施時,接地電極應距金屬物體1公尺以上,以免有危險電位出現於金屬物體上。

9. 雖然設備接地之接線非常簡單,但仍要常常檢查及維護。設備外殼的接點因目標明顯,通常以目視即可看出其是否有鬆脫及鏽蝕情形,但埋於地下之接點及接地電阻之大小則必需借助儀器。目前最常用來測量接地電阻的方法有兩種,第一種為兩極法,第二種為三極法。其中兩極法之誤差較大,但因接地電阻本來就受濕度、氣溫等之影響而變化,因此只要使用得宜,仍可以使用兩極法。使用兩極法時輔助電極之接地電阻需遠小於受測電極,否則測量結果將會有很大的誤差。三極法的準確度較高,但仍需正確使用,否則測量誤差仍會很大。作接地電阻測量時需注意以下幾點:

(1) 輔助電極要盡量離開建築物及地下構造物。

(2) 測試電極與輔助電極應成一直線,且電極間之間隔應儘量拉長。

(3) 測試電流越大越好。

(4) 地下不得有其他洩漏電流。

10. 設備接地線應盡量安裝在不易受機械損傷之處,且設備接地線本身應有足夠的機械強度,如果可能應安裝於管路之內。設備接地線應以使用銅線為原則,且其絕緣皮應為綠色,當不得已使用其它顏色時最好整條導線皆以綠色膠帶綑綁,或至少以綠色膠帶綑綁在接頭兩端。此外接地線路不可安裝任何開關設備或熔絲,以免發生斷路現象而失去保護功能。 - 相關法令、標準:

1. 勞工安全衛生設施規則:

第二百三十九條:

『雇主對電氣設備裝置及線路,應依電業法規規定施工,所使用電氣器材及電線等,並應符合國家標準規格。』

第二百四十三條:

『雇主對於使用對地電壓在一百五十伏特以上之移動式或攜帶式電動機具及臨時用電設備,為防止因漏電而生感電危害,應於各該電路設置合其規格,具有高度敏感,能確實動作之感電防止用漏電斷路器。

雇主採用前項規定之裝置有困難時,應將機具金屬製外殼及電動機具金屬製外殼非帶電部份,依左列規定予以接地使用:

一、將非帶電金屬部份,以左列方法之一連接至接地極:

(一) 使用具有專供接地用芯線之移動式電線及具有專供接地用接地端子之連接器,連接於接地極者。

(二) 使用附加於移動式電線之接地線,及設於該電動機具之電源插頭座上或其附近設置之接地端子,連接於接地極者。

二、 採用前款(一)之方法時,應有防止接地線與連接電路之各電線,及接地端子與連接電路之各端子,誤接之設施。

三、 接地極應充分埋設於地下,確實與大地連接。』

第二百四十四條:

『電動機具合於左列之一者,不適用前條之規定:

一、 連接於非接地方式電路(該電動機具電源側電路所設置之絕緣變壓器之二次側電壓在三百伏特以下,且該絕緣變壓器之負荷側電路不可接地者)中使用之電動機具。

二、 在絕緣台上使用之電動機具。

三、 雙重絕緣構造之電動機具。』

2. 屋內線路裝置規則:

第二四條:『接地方式應符合左列規定之一:

一、 設備接地:高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地。

四、 設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極。』

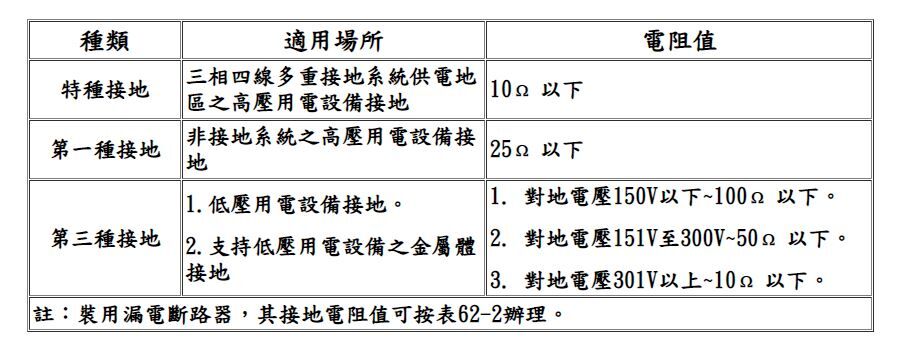

第二五條:『接地之種類及其接地電阻如表25』

第二六條:『接地導線之大小應符合左列規定之一辦理:

一、 特種接地:

(一) 變壓器容量500千伏安以下應使用22平方公厘以上絕緣線。

(二) 變壓器容量超過500千伏安應使用38平方公厘以上絕緣線。

二、第一種接地應使用5.5平方公厘以上絕緣線。

四、第三種接地:

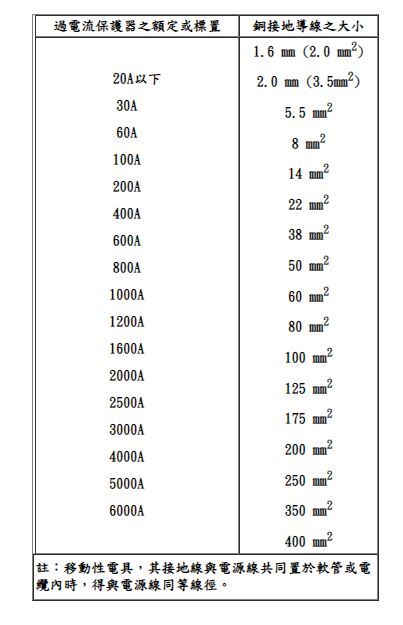

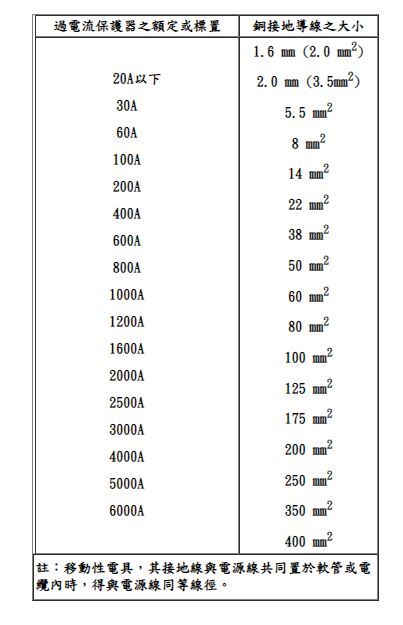

(三) 用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線按表26-2規定。』

第二七條:『接地系統應符合左列規定施工:

三、用戶自備電源變壓器。其二次側對地電壓超過150伏,建議採用「設備與系統共同接地」。

四、設備與系統共同接地,其接地線之一端應妥接於接地極,另一端引至接戶開關箱內,再由該處引出設備接地連接線,施行內線系統或設備之接地。

表2 接地種類

表3 用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線線徑:

- 六、接地線以使用銅線為原則。

七、被接地導線之絕緣皮應使用白色或灰色,接地線之絕緣皮應使用綠色,以資識別,接地導線不得作為其它配線。

十、低壓用電設備應加接地者如左:

(一) 低壓電動機之外殼。

(二) 金屬導線管及其連接之金屬箱。

(三) 非金屬管連接之金屬配件如配線對地電壓超過150伏或配置於金屬建築物上或人可觸及之潮濕處所者。

(四) 電纜之金屬外皮。

(五) X線發生裝置及其鄰近金屬體。

(六) 對地電壓超過150伏之其它固定設備。

(七) 對地電壓在150伏以下之潮濕危險處所之其他固定設備。

(八) 對地電壓超過150伏移動性電具,但其外殼具有絕緣保護不為人所觸及者不在此限。

(九) 對地電壓150伏以下移動性電具使用於潮濕處所或金屬地板上或金屬箱內者,其非帶電露出金屬部分需接地。』

第二八條:『用電設備應符合左列規定之一接地:

一、金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部分,按左列之一施行接地:

(一) 妥接於被接地金屬導線管上。

(二) 在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同裝配,以供接地。該地線絕緣皮,應使用綠色,但得不絕緣。

(三) 個別裝設地線,以供接地。

(四) 固定設備牢固裝置於接地之建築物金屬構架上,且金屬構架之接地電阻符合要求,並且保持良好之接觸者。

二、移動設備之接地應按左列方法接地:

(一) 採用接地型插座(Grounding Receptacles),且該插座之固定接地接觸極應妥予接地。

(二) 移動電具之引接線中多置一條地線,其一端接於接地插頭之接地極,另一端接於電具之非帶電金屬部分。

(三) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。』

第二九條:『接地系統應符合左列規定之一辦理:

一、接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極,接地引接線連接點應加焊接或以特製之接地夾子妥接。

二、接地引接線應藉焊接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關及保護設備。

三、銅板作接地極,其厚度應在0.7公厘以上,且與土地接觸之總面積不得小於900平方公分,並應埋入地下1.5公尺以上。

四、鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在19公厘以上;接地銅棒作接地極,其直徑不得小於15公厘,且長度不得短於0.9公尺,並應垂直釘沒於地面下1公尺以上,如為

岩石所阻,則可橫向埋設於地面下1.5公尺以上深度。

五、如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降低接地電阻,管與板間之距離不得小於1.8公尺,且管或

板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線徑應大於接地線。

六、接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得塗漆或其他絕緣物質。

七、特種及第二種接地系統接地,設施於人易觸及之場所時,自地面下0.6公尺起至地面上1.8公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。

八、特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除應依第七款之規定加以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體1公尺以

上。

九、第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處,應做適當保護。』

災害案例:

1. 檢視沉水泵進水口發生感電災害某日下午五時許,某造紙公司散漿機沉水抽水泵損壞無法抽水,勞工甲到積水中抽水泵旁,以手查看抽水泵進水口,可能欲排除雜物,突然發出呼聲趴在抽水泵與牆壁間,製二課課長立即將該沉水泵之電源開關啟斷,將罹災者搶救施予心臟按摩並送醫急救無效死亡。抽除地穴積水用之抽水泵馬達之電源電壓為220伏特,未設漏電斷路器,接地線斷裂脫落。

災害發生原因:沉水泵馬達因絕緣劣化或線圈浸水燒毀而漏電無法抽水,罹災者進入池中欲予查看時,觸摸漏電之沉水泵外殼致感電死亡。沉水泵馬達外殼未確實接地,且使用電壓超過150伏特之移動式沉水泵馬達,未設置漏電斷路器。為防止類似災害再發生,有採取下列錯失之必要:

(1) 對於沈水泵馬達等低壓電動機之外殼應確實接地,並應注意保養以保持其效能,如發現異常時,應即修補或採取其他必要措施。

(2) 對於使用電壓超過150伏特以上之移動式沈水泵馬達,為防止其漏電,應於該電路設置適當之感電防止用漏電斷路器。

(3) 對於低壓設備應每六個月定期實施檢查一次。

2. 左手碰觸漏電之PE袋裁袋機發生感電災害某日上午七時許,某塑膠廠勞工甲欲接班時,發現上一班作業員乙伏臥在第一及第二機台之間,雙腳赤腳,手、腳、臉均似乎剛洗過而潮濕,立即報告工廠負責人丙,將其送某省立醫院急救無效死亡。肇災之裁袋機其馬達及電熱器之電源均為220伏特電壓,並接有接地線,經測得接地電阻為115(,發生災害時發現該裁袋機之電熱導線絕緣被覆有磨擦破損之處。災害發生原因:罹災者臨下班前曾盥洗手、腳及臉後未穿鞋子即返回機台工作,因觸及電源導線絕緣被覆破損以致漏電之機台,造成感電死亡。漏電之裁袋機機台雖有接地,但電阻為115伏特,不符合第三種接地之對地電壓151~300伏特,其接地電阻應小於50(之標準。為防止類似災害再發生,有採取下列錯失之必要:

(1) 對於PE袋裁袋機之接地線及電熱導線應加強檢查與保養以維持其效能,如發現有異常時應即補修或採取其他必要措施。

(2) 對勞工應實施從事工作所必要之安全衛生教育、訓練,並將本案例列入訓練教材,提高勞工安全衛生知識,防止類似災害再發生。

(3) 應訂定適合需要之安全衛生工作守則,內容包括電氣機械設備操作安全事項,經報檢查機構備查後,公告實施。

參考資料:

[1] 薛小生、黃郁東,1994,工業配電,再版,大中國圖書公司,台北市,pp.495-554。

2] 洪貞信,1993,最新屋內線路裝置規則條文解說,大中國圖書公司,台北市,pp.75-110。

[3] IEEE Std 142-1991, 1992, IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems, pp.18-127.

[4] Greenwald, E. K., 1991, Electrical Hazards and Accidents: Their Cause and Prevention, Van Nostrand Reinhold, New York, pp.156-174.

[5] 高橋健彥,1986,圖解接地技術入門,OHM社,東京,pp.1-51。

[6] 王光復,1983,建築配電施工設計,大陸書局,台北市,pp.255-283。

[7] 行政院勞工委員會,1995,製造業職業災害實例,pp.140-144。